復習からです。今の自分の現状をよく分析して必要な準備を

してください。

1.分数は電気計算の基礎です。

まずは電気計算の基本、直流回路の計算でよく使用するの

が分数と指数計算です。ところで三角関数は高校で習い

ますが、三種の数学を勉強するのは学生時代を復習すると

いう意味でもあります。ただ使うのはごく一部ですから貴

方が学んだ数学全部を復習するわけではないので安心して

ください。まったく新しい事を勉強するわけではない。

数学力として中3レベルあれば電験三種は大丈夫です。

同時に今忘れてるならそこまで達する自己努力はされて

ください。何も考えなくてもそこまで導いてくれる何かは

存在しない 、そんな物を探す無駄な時間があるなら目の

前の1問を習得する努力が必要なんです。今後電気主任の

お仕事に就かれてもその姿勢は常に求められます。

中3で数学が好きな子でしたら電気の意味は不明でも

以下計算を機械的に解きます。だから学生で電験三種

に合格できる人がいるのです。逆に言えば誰にでも

電験三種に合格できる可能性はあると言う事ですね。

計算力とは紙の上で解ける能力でいくら高度な数学

を知っていても扱えないなら数学力があるとは言え

ません。紙の上で貴方も書いて練習されてください。

数学力は目で見て頭で理解しただけではダメです。

私や貴方は見て理解しただけで計算ができるほど賢

くない現実をまず受け入れてください。

小6レベルではありますが以下分数計算ができるのか確認

してください。通分.約分、a÷b=a×1/b、0÷a=0ですが

何かを0で割ると無限大∞になるので計算ができなくなる。

なんとなく思いだされたと思います。頑張りましょう。

分数の加減は分母を同じにする(通分)、分母と分子を共通

で割れる物で割り算して値を見かけ小さくするのが約分。

分数の割り算はA÷B=A×1/Bになる、三種計算ではその形

にして計算します。重要な基本なので確実に確認の事。

2.指数計算で大きい、小さい数が計算できる

静電や電磁気計算ではとても小さな単位を扱う事が多いた

め指数計算は必須です。静電容量は10のマイナス6乗のμF

とか時には10のマイナス12乗のpFの計算が必要な場合もあ

ります。関数電卓であれば余裕ですが電験三種試験では関

数電卓は禁止、小学生用電卓でそうした計算をするとなる

と電卓頼りでは解答が求められない、できてもキーミス

の可能性がとても高くなります。指数計算の計算ルール

は法則として丸暗記で構いません。

静電容量を扱う計算では小さな値を扱うため指数計算

でした方が確実で簡単にできます。分数と指数計算は

電験三種すべての科目の計算問題には必須です。まず

この2個ができないとその後の学習は続きません。

最後、値を算出するに10のー6乗とー3乗の掛け算です。

関数電卓でするか指数計算による手計算しかありません。

三種試験は唯一ルート計算だけは可能、これは指数計算

で言うと1/2乗という意味、式が1/2乗以外の状態になる

と試験では計算できないので下1.6×10のー9乗をあえて

0.16×10のー8乗にしているのです。ルート内で奇数乗

にすると関数電卓がないと値が求められないので注意

してください。三種の指数計算ではその位です。

6.25のルートは10の-2乗を掛けたら625、末数字が

25単位になってる数は必ず綺麗に展開できます。

100の中には25は4個、625なら25個と暗算でわかる。

ルートだけは三種試験で使えるので試験は電卓で

いいけど計算力を上げる練習ではこういう何でも

ない数とお友達になれたら数字に興味が持てます。

どうせするなら苦手意識より数と友達になろう!

電験三種で算数・数学を使うのは未知数を求めるため

未知数だけを最終的に片辺にする式変形をします。

辺の移動、左右辺に同じ数を×÷が式変形の基本。

辺の移動で符号反転、左辺5を右辺に移動させたら-5

0以外は両辺にどんな数や文字式を乗除しても問題あ

りません。つまり左辺と右辺の総量を常に同じにす

るという事。公式A/B=C/DはAD=BCでもあるは覚え

ておくと役に立つ事が多いです。

下の問題は□=0.15ですが貴方も解いてみてください。

□はXにして扱えばいいです。思うより最初は難しい

前述した内容を理解されたら以下、計算の流れがわかると

思います。πは一番最後に3.14として扱います。マーク

シート試験なので3計算でも選択すべき値はわかります。

10/2なら5にして構いません、完全な=です。ところが5/7

は0.71428...でこれを0.7にしてしまうとその0.7を使う

たびに正確な答えからどんどんずれてしまいます。そう

無理数になる分数はなるべく最後まで、つまり電気計算

は分数でするのが正確に行う秘訣です。電卓の乱用は真

値から外れる行為。理想は最終式のみで電卓は使用すべ

きです。Rは最後にφ計算で使うのでなるべく崩さない

φの構成要素と掛け合せる=正確に計算するために私は

こう計算しました。いろんな計算を練習したら式を見

ただけで自然にそういうのがわかってきます。誰かや

何かで習ったわけではなくてできればスマートに計算

したいと常に意識して練習しました。汚い計算後は

間違えるし、正解してもその先が上達しないです。

たとえばRを直に計算して2985668状態で扱うと絶対に

間違えそうですし逆に難しいと思いませんか?

3.交流計算は三角形

交流回路計算で三角関数は必須です。でも電験三種で

使うのは限定的なので心配はいりません。交流回路の

諸量の関係は三角形になる物が多い、たとえば下で6A

は三角形の底辺で8Aは高さです。2個の電流総計は斜

辺となりピタゴラスの定理で求めると10Aです。直流

回路の様に+計算できない点が初めて電気計算に触

れる方にはわかり難いのです、ただそれを公式で丸

暗記する前になぜその式が成立するのかは三角形の

関係において算出されるためです。力率というのは

底辺を斜辺で割った値、この比率は三角関数で言え

ばCOSの事です。交流計算は三角形です。

交流計算が三角形のため三角関数の基本が必須です。

電験三種試験で扱うのは30°45°60°の三角形の3

個なのでこの3辺の比率は暗記してください。この

3個のsin.cos.tan値は知ってる前提で試験は出題

されます、ただ覚えてなくても3辺のどの比が各

sin.cos.tanなのか知ってれば簡単にわかります。

もう少し難しい三角関数定理も場合によっては必

要ですがそれは三種本勉強の時でいいです。試験

で30点程度しか取れない方は電気は三角形を理解

されてないのです、同じ失敗をしないためにも学

びの最初の段階で理解しておきましょう。電気工

事士の受験なら意味不明でも合格できますがより

深い検証を必要とする三種試験では、常に三角形

を意識して計算します、三角形の各辺が何に該当

するかを勉強するのが次の電気の勉強です。

4.暗記が必要な基本公式

理解も大切ですが試験では時間との勝負、当たり前

に使う公式はあの九九と同じ感覚で扱える様にして

おいてください。社会人になって使う事がなく忘れ

ている方も多いでしょうが、中学2年の数学はこう

いうのです。電気に限らず工業系の試験では共通に

必要な公式とも言えます。この中で特に係るのは

(a+b)(a-b)=aa-bbです。

ここまで学んだならこういう計算もできます。更に√2

√3、√5の3個だけ覚えておけば素数以外は電卓なし

でもルート計算できます。√6は√2×√3でいけます。

√8、√10はおわかりですね、√7はなぜか電験三種で

は必要になった記憶がない、でもそれも覚えたら完璧。

5.二元一次方程式も思い出しておいてくださいね。未知数

が2個ある場合はこの方法が必要になります。

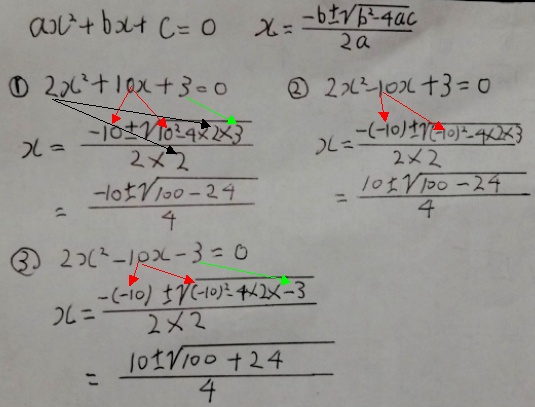

二次方程式の解の公式が急に必要になる時があります。

数字のどこが対応するのか確認しておきましょう。

裏技としてRR+4R-32=0まで到達したら解答選択肢を見て

条件を満たす答えを探してもいいです。答えが5番だと

時間がかかるのが難点です。ただ計算問題の25%は解答

選択肢から逆算して計算した方が簡単に解けます。どうし

ても解くための式が作れない時は解答選択肢の条件をす

べて使い回路計算をしてみるというのも覚えておいてく

ださい。★50点ギリしか解けない時に明暗を分けます。

マークシート試験だからこそ可能な裏技です。

★二元一次方程式と解の公式を把握できたならば確認の

意味でこんな問題を計算されてみてください。

問題:X>Y、X+Y=10、XY=10を満たすXとYを求めなさい。

答えはX=5+√15、Y=5-√15です。この問題が計算できるな

ら三種試験での二元一次方程式と解の公式の理解は十分。

6.数ではなく視覚的に表現する方法

電位Vの様に単に大きさを表す物をスカラー、大きさ

と方向を表す物をベクトルと言います、電流の流れ方

⇒簡単に言えば抵抗の場合は電圧と同方向、コンデ

ンサーは90度上向き、コイルは90度下向きに流れます。

初めての方には意味がわからないのは当然ですが電気

の世界では状態を視覚化するためにベクトルを使うと

今は理解できれば十分です。ちなみに直流は電圧と電

流は常に同方向、だから単純に加減計算ができます。

交流では電圧と向きの異なる2個の電流は加減できず

前述した三角形の関係やベクトル上で大きさと向きを

考慮して計算します。極端に言えば右向きの5Aと左向

き5Aは加算すると0Aになる、同じ向きなら10A、日常

思考では扱わない方向性も考慮した加減なのです。

図Aの様にコンデンサーとコイルの電流を同時に流すと

前述した関係から互いに電流の向きは逆なのでその差

であるa-bが回路電流として流れます、これから力率

改善という言葉が出てきますがこのICとILを同一に

する事を意味します、図Bは三相交流の電圧ですが3

個の電圧は互いに120度向きが異なると今は思ってく

ださい、図Cは2個のベクトルを合成した場合ですが

90度上又は90度下向きの成分にはjという記号をつけ

て表現します、完全に直角三角形ですから合成電流

Iの大きさははピタゴラスの定理により、あの様な式

となるのです。_向きではなく正確には位相と言うべ

きですが今はそれで構いません。

図AですがIL>ICのため合成電流Iのベクトルは下向き

ですがこの状態を遅れ力率といいます、逆にIL<ICで

はIのベクトルの向きは上向きになりこの状態を進み

力率と言います。_図CでIb=10A.Ia=12Aとした時Ib-Ia

は方向が異なるのでできないのです、Ibが加減できる

相手はIbと同じ上向きか180度反対の下向き成分だけ

です。

7.交流RLC回路解析には複素数計算が必須

抵抗10Ω.コイル10Ω.コンデンサ5Ωの電気素子があった場合

抵抗はそのまま、コイルはj10、コンデンサーは-j5とjの記号

をつけます。総合抵抗(インピーダンス)は10+j10-j5=10+j5で

す。_性質の違う物がjという記号をつけて計算する事で回路

計算できる様になります。力率1にするとはjの差し式で0に

する事です。後コイルはL(ヘンリー).コンデンサではC(ファ

ラッド)という値で与えられる時もあります。電気抵抗量に

変換するにはコイルは2×π×周波数×L、コンデンサは

1/(2×π×周波数×C)にするとΩという単位の電気抵抗量

に換算できます。LをインダクタンスCを静電容量、XLやXCは

リアクタンスでΩに変換した後のコイルやコンデンサーの値

Zはインピーダンスでそれらすべてを総括した物です。電気

工事士試験ではなかったjとは電験三種では大きさだけでな

く位相も同時に計算処理するためです。

今は細かい事は抜きにしてたとえばAという三角形で表現

できる電気と同じくBで表現できる電気があったとします。

この加算した電気Cの大きさを求めるとしたらベクトル和

をして0Cの長さを求めるのは結構面倒な計算が必要です。

これを底辺は底辺、高さは高さ同士で加算すれば簡単に

計算できます、Y軸の高さ成分にjをつけます。jを二乗

したらなぜー1になるかは丸暗記でいいです。ベクトル

は視覚的に理解する上では便利なのですが値を検証した

りするには計算上手間な事が多い、そういう点で交流回

路計算では複素数計算が欠かせません。交流電流で

5+j7(A)とか暗号?、jとはこういう意味です。